在《“得诸社会,还诸社会”——叔蘋奖学金的百年传承》新书发布会上的总结讲话

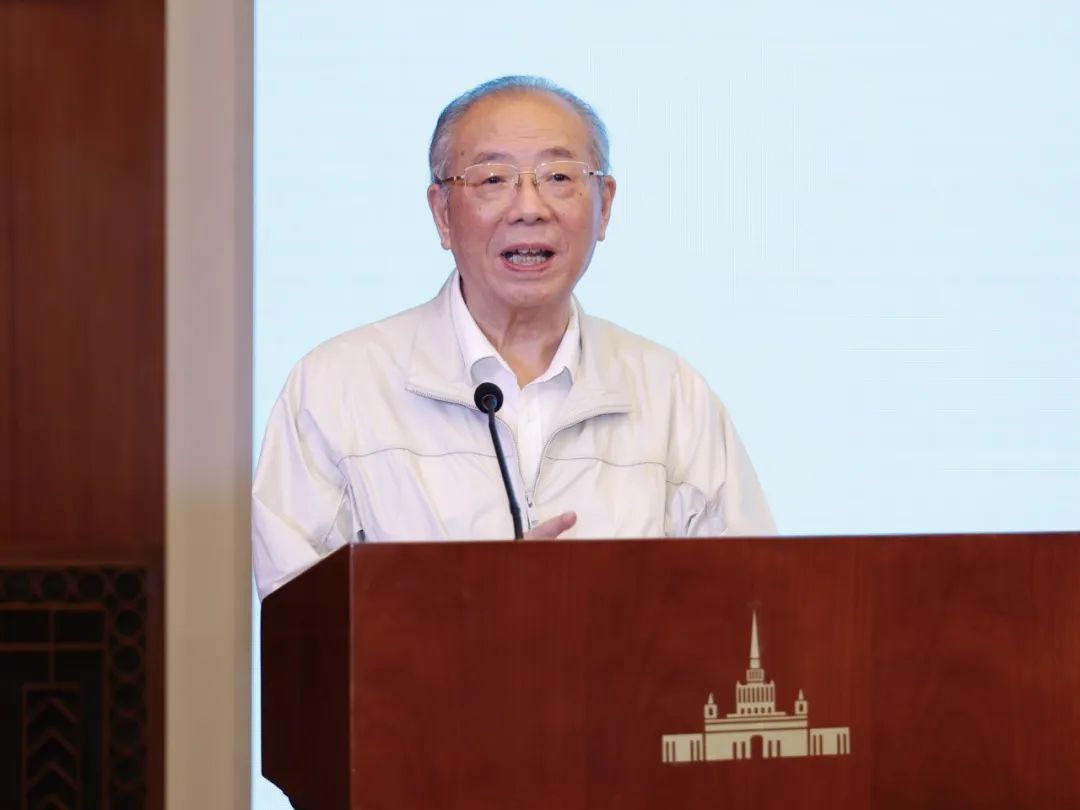

2025-08-16 15:47 王荣华

尊敬的各位领导、各位来宾、亲爱的叔蘋同学们:

今天,我们齐聚友谊会堂,举行《“得诸社会,还诸社会”——叔蘋奖学金的百年传承》新书发布会。我们怀揣着赤诚、真挚且滚烫的心而来,无关功利,也不为迎合讨好。我们为何而来?用一个字概括即为“善”,用两个字表述便是“扬善”,用十六字阐述则是“向善而生,逐光而行,不忘感恩,铭记奉献”。这十六个字,为我们勾勒出一条内化于心、外化于行的从善之路。

今晚,我们以纯净的灵魂、崇高的情感,向叔蘋奖学金这一近百年的善举致以敬意。叔蘋奖学金已助力万余名品学兼优、家境贫寒的学子完成学业,且至今仍在谋划扩大资助范围、加大支持力度。这次活动既是新书发布会,也是读书会。我们一同回顾、探索、聆听、感悟、感受这一诞生、成长、发展于上海,被江泽民同志赞誉为“热心教育事业、培养建设人才”的叔蘋奖学金,回顾叔蘋奖学金近百年的慈善公益之路,探寻顾氏家族百年家风家传家教足资楷模的密码,聆听“得诸社会,还诸社会”宗旨背后的故事和灵魂之声,感悟“得还皆社会”理念背后跨越时空的家国情怀、教育情真。我们还将一同感受上海这座光荣且温暖的城市所具有的崇德重教、尊师重道的优良社会风尚。上海不仅有经济、科技等方面的“五个中心”,更有文明与文化的深厚底蕴。

感谢编写团队,将我们内心所想精准地呈现于书中。作为主编,我有诸多感慨与谢意。在座各位中,我大概最为年长,这本书我反复研读了数遍,或可为大家做一个简要的导读。我虽未获得过叔蘋奖学金,但叔蘋同学会认可我这个编外成员的身份。我们教育发展基金会是本书的“金主”,也就是资助方。本书属于“申光计划”系列的第二批丛书,由我会与爱建基金会共同策划、实施。“申光计划”中的“申”代表上海,“光”象征着发光发热,“申光”旨在弘扬海派文化、江南文化、红色文化与中华优秀传统文化,为广大读者特别是青年学生提供兼具信史、美文与正能量的精神食粮。

2023年的上海书展,我们与爱建基金会联合推出了第一批“申光计划”丛书,我会主编了《从草根教师到人民教育家——于漪传》以及《大爱交响——曹鹏传》。今天,为感谢叔蘋蓝丝带奖学金、奖教金的设立,曹小夏老师代表曹老向叔蘋管委会主席顾家麒先生送出象征感恩与传承的指挥棒,伟诚先生代表父亲接过这根指挥棒,这何尝不是一次事业的接力、精神的接力,又何尝不是“得诸社会,还诸社会”理念的一次生动演绎。

第一批“申光计划”丛书问世后,广受市场关注与读者欢迎。《于漪传》一版再版,加印7次,重印超4万册。《曹鹏传》《于漪传》还先后在《解放日报》开启长篇连载。去年底,在著名表演艺术家乔榛、上海电影译制厂厂长刘风领衔下,《曹鹏传》改编制作为有声剧,在喜马拉雅等平台上线,也收获了众多听众的感动与好评。善良是美丽的,也是伟大的,曹老有一句话,“音乐不是职业,而是生命。”叩魂悟道,这是大爱交响的真实写照。

我在国家教材委员会履职7年有余,负责大中小学教材的审读工作,深知教材要成为精品、正品,须做到铸魂育人、启智润心,这就需要我们进行通读、精读与点读。通读就是整本书通篇读过,才能全面了解,精读就重点章节要重读,而有些难点亮点就需要点读。《“得诸社会,还诸社会”——叔蘋奖学金的百年传承》这本书,我至少读了5遍,也有一些心得与大家简要交流。

本书的核心灵魂与精髓要义在于“得诸社会,还诸社会”,简单说,就是“得还皆社会”。这一思想源头就是中华优秀文化与优良道德传统,是一种笃志力行的时代自觉,其核心便是“善”。其情感支撑或是情绪价值,在于感恩之心与报恩之志,百年如一日,而且贵在永恒。

在决定编写这本书时,我们经过反复讨论与斟酌,务必厘清“写谁”“谁写”“写给谁看”这三个问题。

写谁?在这个时代下,我们为谁树碑立传?我们写的是大传、正传,对写谁这件事,我们考虑了近两年。最终大家形成一致共识,选中了百年叔蘋奖学金作为传主。它是最早的希望工程,是一项了不起的希望工程。而这个“了不起的希望工程”正是叔蘋奖学金得奖同学、后来的国务院副总理、外交部长钱其琛同志的真切感受,这是非常准确的定性。本书重点讲述了叔蘋奖学金的创建、捐赠故事以及顾氏六代人的绵延传承,同时它也记录了万名获奖同学中有故事的同学,涵盖了十一届同学会以及同学会的六任会长。书中还涉及中国近现代历史事件与人物,如四行仓库、百乐门、梅兰芳等,具体内容各位可自行阅读。

谁来写?本次编写并非仅仅是文字工作者的任务,而是从策划、编写、审稿到出版、发行的整个链条,我们进行了整体考量。参与编撰的有教育发展基金会、人民出版社、学林出版社、新民晚报以及叔蘋奖学金得奖同学会等。

写给谁看?我们认为至少有四方面人群必须关注。其一,是志同道合、与善同行之人,就是我们的知音,即今日到会的嘉宾、老师与同学们;其二,是叔蘋同学及其家属,本书收录了万余名叔蘋奖学金获奖者名单,可供后人收藏、查阅,了解先辈获奖缘由及奖学金的相关情况;其三,是慈善公益事业的组织者与研究者,慈善公益事业属于三次分配范畴,第一次分配的主导在市场,第二次分配在政府,而第三次分配在有爱社会,属于道德慈善力量。慈善组织的发展,需要我们进一步研究与深化,而本书中的百年大事记、得奖名单、家族谱树以及同学会的组织自治等内容,可为其提供有益参考;其四,是广大师生,这本书中的很多故事和案例都非常感人,是非常好的思政教育与德育教育素材。

编写过程中,我们也在不断反思与比较,面对当下热议的某家族遗产纠纷事件、一妻一女一布鞋的人设崩塌,我们愈发觉得选取叔蘋奖学金作为传主是正确的选择。叔蘋奖学金犹如一颗璀璨的金子,其创始人顾乾麟先生在生前宣读遗嘱,表达了将叔蘋奖学金长期办下去的决心;乾麟公的夫人刘世明在困难时期,典当首饰珠宝以颁发奖学金,确保事业不断;其接班人家麒先生和夫人张恩津女士,仁心仁术,亲力亲为;顾伟诚先生作为传承者,已三次到上海为本书助力,还个人出资为京沪两地的同学会购置新的办公用房。

书中有许多感人的故事与闪光的金句,而最令我感动的是顾乾麟先生宣布遗嘱的章节。上世纪90年代,顾乾麟先生身体每况愈下,他对生死已然看淡,唯独放心不下叔蘋奖学金的未来。他早已经准备好一笔款项继续办奖学金,但交给谁管,他再三斟酌。1991年4月份,顾乾麟先生在锦江饭店口述了一份关于继承人的遗嘱,极为慎重。1995年10月,他让宗必泽先生把遗嘱朗诵了5遍,还戴上老花眼镜仔细审阅,最后是颤着手签下了“顾乾麟”三个字,签好以后连声说“谢谢”,还向宗先生作揖。第二天一早,宗必泽代表他宣读了“继承人”遗嘱,众人一同在遗嘱上签字作证。看到这里,联想到当下社会的一些情况,我们不禁思考,到底该给后代留下何种财富,才能真正让他们获益?

正如习近平总书记所说:“家风好,就能家道兴盛、和顺美满;家风差,难免殃及子孙、贻害社会,正所谓‘积善之家,必有余庆;积不善之家,必有余殃’。”今晚有很多家长带着孩子而来,孩子是我们的未来与希望,也是我们的软肋与铠甲。财富的传承固然重要,但更重要的,应当是事业的传承、精神的传承。家麒先生继承先父遗志,将“得还皆社会”的叔蘋精神发扬光大,后续的接班人也挑起了重担。今天伟诚先生代表家麒先生出席活动。曹鹏先生因年事已高未能亲临现场,曹小夏女士代表他出席。一位期颐之年、一位鲐背之年的两位老者,因为一份共同的事业而相识、相交,他们的后人,为了共同守护这份大爱事业而相聚、相会,共同谱写一段从善的佳话,意义非凡。

曹鹏先生曾说:“中国有句老话叫儿孙满堂,我是儿孙满院、满校、满城,到了哪里都有人叫我曹爷爷。儿童的成长是我最大的幸福,能够更远的为社会和孩子们服务,这是我最大的幸福。”“行善播爱、立德于世”是曹老定下的家风家训。现在曹老一家三代人从事慈善公益事业,坚持不懈用音乐开启自闭症孩子的心门。今天发布会的第一个节目就是由自闭症孩子带来的精彩演出。一路走来,我们见证了这些孩子的成长与进步,也见证了曹老一家的坚守与不易。

这也不禁让我联想到本书结语中的一段话:“所谓传承,不是固守某座祠堂的香火,而是让精神成为流动的江河。”百年历程的辉煌并非在于商业版图的缔造,而在于时代抉择中的担当。顾福昌立下诚信界碑,顾乾麟点燃教育薪火,顾家麒守护精神根脉。财富的终极价值不在于积累,而在于转化为照亮他人的光芒。真正的公益从来不是单方面的施与,而是播下的种子在更加广阔的大地上开花结果。

我们的万名叔蘋学子为叔蘋奖学金增光添彩,他们将“得还皆社会”的精神传承创新、弘扬笃行,成为时代的一束光。叔蘋学子从事最多的行业是教育、科研、医学和文艺,如二医大的校长张镜如、从事针刺麻醉的曹小定、华山党委书记邹和建等。还有许多令人感动的叔蘋学子,如庄澈为更好编写《叔蘋会讯》,78岁进入老年大学从零开始学习电脑操作,一直坚持到84岁;刘义立40年代获得叔蘋奖学金资助后参加革命,最终成为《求是》的副总编,他80年代主动担起为顾乾麟先生撰写传记的重任;萧成基和孙铭夫妇,不仅改变了自身命运,还展现出两代知识分子的家国担当;乔英从叔蘋学子成为国际教育的开拓者,引进国际先进教育理念,资助品学兼优的中国工薪阶层家庭学生;同学会的监事长程艺华设立了叔蘋育栋奖学金,持续13年扶持60余名学生,他自称是一道微光,且从事公益事业从不声张;特别是卢丽娟同志,1943年获得叔蘋奖学金,16岁加入中共地下党,后来担任过虹口区委书记、区长,离休后她积极投身社会公益,发起援建云南希望小学,坚持助学项目近20 年,还与6名困难学生结对,每月资助3000元。她从叔蘋奖学金的受益者变成了捐赠者,而这种“得诸社会,还诸社会”的转变,在叔蘋同学中还有很多很多例子。

这本书的出版发行得到了各方面的支持与帮助。感谢市委宣传部、世纪集团出版社提供的场地支持;感谢教育发展基金会的策划组织与全体工作人员的辛勤付出;感谢传主家麒先生、伟诚先生,感谢上海叔蘋同学会的徐会长以及专程从北京赶来的北京叔蘋同学会的王会长,感谢为叔蘋争光的叔蘋人,把爱的种子播撒到更多人的心田里;感谢上海人民出版社、学林出版社的精益求精,在编写过程中,我们多次提出修改要求,给你们带来了诸多不便,但你们的尽心尽责,我们都看在眼里;同时,也要感谢新民晚报的朱光、朱渊、赵玥、吴翔等同志,你们实地调查研究,采访传主和相关人员,收集汇总、遴选资料,并反复修改打磨,在此一并表示感谢。

最后,我想谈谈这本书给我们的启示。懂得感恩、回报社会,“得还皆社会”是叔蘋奖学金的宗旨。滴水之恩当涌泉相报,感恩是一种生活态度,更是一种思想境界,是做人的根本。一个不懂得感恩的人,其行必不长远。我们应将感恩内化为做好本职工作的动力,外化为与善同行的实际行动,不必等到年老,中青年时期就可以开始践行。我们许多叔蘋学子都是榜样,让我们“向善而生,逐光而行,不忘感恩,铭记奉献”,让好书带领我们攀登更高的山峰,读好书,做好事,做好人,谢谢各位!